6 ноября 2016

Выставка «Лапти отменные и другие вещи необыкновенные», она открылась 4 ноября, знакомит с собранием плетеных изделий отдела русской этнографии Серпуховского историко-художественного музея, с предметами столь обычными для русского человека еще 100 лет назад, и ставшими для наших современников вещами «необыкновенными». Плетение – одно из древнейших ремесел, предшествовало гончарству и обработке металла. Оно послужило основой для возникновения техники ткачества, стало прародителем макраме, обусловило появление кружев.

В сравнительно недалеком прошлом плетеные изделия являлись предметами первой необходимости. Их широко применяли в домашнем обиходе, в сельском хозяйстве, торговле и других сферах деятельности. Занимая большое место в быту многих народов, они обладали чертами яркого национального своеобразия.

Своего рода символом крестьянской России стали лапти — самая дешевая и простая обувь. Вся русская деревня, за исключением Сибири и казачьих районов, круглый год ходила в лаптях. Широкое распространение плетеной обуви породило невероятное разнообразие ее сортов и фасонов, зависевших, прежде всего, от использования сырья. Лапти плели из коры и подкорья (лыка) различных лиственных деревьев: липы, березы, вяза, дуба, ракиты и т.д.

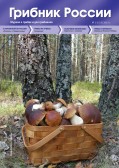

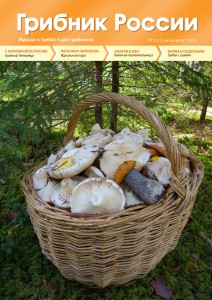

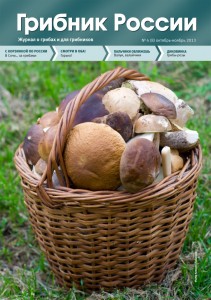

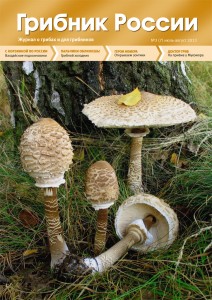

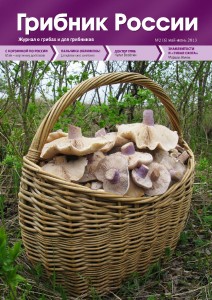

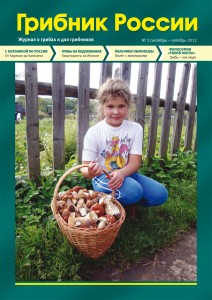

Из лыка, бересты, сосновой дранки плели разнообразные по форме и назначению короба, кузовки, лукошки — изделия для сбора «даров леса»: ягод, грибов, трав, переноски небольшой дорожной поклажи, хранения различных продуктов и вещей. Этот кустарный промысел был особенно развит в зоне лесов.

Плетение из соломы появилось вместе с земледелием, когда соломы после обмолота урожая оставалось так много, что человек со свойственной ему практичностью стал задумываться над дальнейшим ее использованием.

В просторных, обеспечивающих необходимую вентиляцию и температурный режим плетеных сосудах и корзинах, кулях и коробах хранили зерно, муку, корм для скота, грибы, ягоды и другую домашность. Со стенками, плотно сплетенными из толстых и прочных жгутов соломы, в середину которых добавлялись душистые травки (например, колючий чертополох, «перунов цвет», полынь), чтобы их не грызли мыши и не трогала плесень, они служили крестьянину десятилетиями. Соломенные короба, пропитанные сосновой живицей, зачастую не уступали деревянным бочкам,— не пропускали налитую в них воду! Плетением из жгутов соломы бытового инвентаря владел почти каждый крестьянин, передавая навыки ремесла из поколения в поколение, от дедов к внукам.

В XIX в. плетение становится модой. Для обучения плетению из лозы мебели и дорожных принадлежностей открываются специализированные школы сроком обучения 2-3 года. Мода на плетение охватывает и Россию. Распространенными предметами крестьянского и городского быта становятся плетеные сундуки-корзины, в которых хранили и перевозили одежду и сотню других предметов, необходимых в быту.

Возрождению и развитию лозоплетения во второй половине ХХ в. способствовал серпухович Алексей Алексеевич Бескодаров – автор неожиданных предметов сугубо декоративного, выставочного характера. Освоив тонкости ремесла, став признанным мастером, А.А. Бескодаров обучал плетению из лозы детей и взрослых.

Корзины и сумки, короба и лапти — каждое изделие требует своего инструмента, своей механики плетения; для одного нужно подготовить соломенные жгуты, для другого — специальные плетежки… И каждая технология, каждый вид обработки соломы или лыка, при умелом его применении, подчеркивает естественную красоту природных материалов.